東日本大震災からの教訓 その1(海の見える命の森委員会 網干理子)

『防災』に依存しない社会『備災』を社会の当たり前に

エコセンの団体会員である宮城県南三陸町の「海の見える命の森委員会」で活動している学生の方より、震災を経て、南三陸での現在の活動の様子を寄せていただきました。

皆さんは、いざ災害が来た時、命を守る術を知っていますか?

過去の震災の教訓を学んだことがありますか?

今回は私が所属する三陸復興観光コンシェルジュセンター(※以後「センター」で紹介)の紹介と

全国からボランティア活動のフィールドでもある南三陸町海の見える命の森(※以後「海森」として紹介)で行っている活動について紹介します。

まずは私たちが、東日本大震災からの教訓として日々日常において大切にしている「備災」についてお伝えします。

『備災』は常日頃から自然災害に対して、自分の命は自分で守る備えを、怠らず取り組む事を言います。

従来の「防災」だけではいざという時に命を守り切ることができないという事を伝えるために、当センターでは、自分と大切な人の命を守るための知識と経験を蓄えることを目的とした「自助共助体験伝承プログラム」を実施しています。

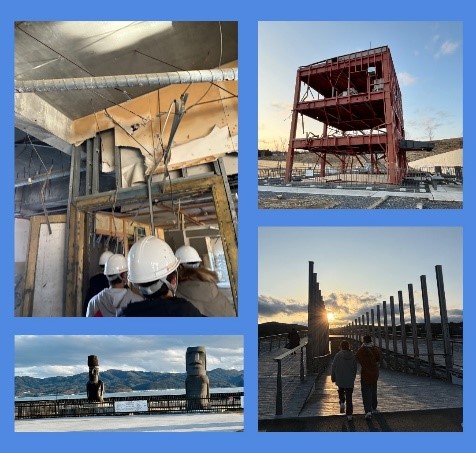

そこでは、南三陸町だけでなく気仙沼市、石巻市などの伝承団体と提携し、震災遺構をめぐる語り部ガイドなど、次代を担う若者たちに東日本大震災の経験を繋いでいくために、多面的な学びを参加者に提供しています。

東日本大震災では、家や大切な人、仕事など、人それぞれが様々なものを失いました。

災禍の中でも、お互いを思いやり、自分にできることをこなしていくこと、自分の役割を果たすことによって助け合うことの偉大さを、東日本大震災にて被災者は痛いほど実感したのです。

そこから私たちは「お互い様」の精神を大切にしています。

「避難所訓練体験」と「語り部」を兼ね合わせたプログラムを共有する団体は稀有であり、自然との共生や備災の大切さを伝えていく活動に興味を持った日本全国の学生が、2019年開始から800名程、個人、サークルなど自主的に自助共助体験伝承プログラムに参加しています。

私は、2024年の3月に初めて東北の現地に足を運び、活動に参加しました。

そこでは、自分と同じように震災ボランティアに関心のある学生が集まって共同で活動しました。

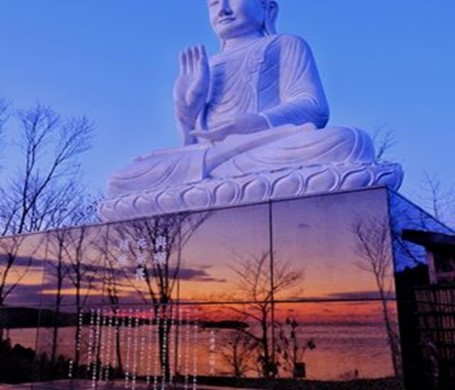

海森は、志津川湾を一望できる場所となっているため、森にいながらも漁業が営まれている様子を生で見ることができます。

南三陸町の観光資源としても活用される絶景とともに活動ができるという点でも、独自性があります。

春には桜が咲き、夏には新緑が生い茂り、秋には紅葉、冬には雪景色を楽しむことができ、どのような季節であっても自然に親しめます。

東日本大震災で、三陸に住む人々は自然の脅威を目の当たりにしました。

自然とは「美しい」「楽しい」だけのものではないのです。

時には人の命を奪うこともあり自然の脅威と向き合う覚悟も必要となります。

一方で、自然の恩恵を受けて私たちの日常は営まれています。

その二つのことを同時に実感し、学ぶことができるという点に、この森の意義があると感じています。

自然について学ぶことは、知識だけではなく、実際に自分の目で見て肌で感じて、頭で考えることが必要です。

電気が通っていない森の中で、また、使える水や火などのライフラインの限られた状態で自炊を行うことは、いざという時に自給自足ができることに繋がる、生き延びるための“スキル”を身につけることができます。

これらの活動を、学生が協力して行うことで「自助共助」を体験できます。

これこそが海の見える命の森で得られる最も大きな収穫だと思います。

これらの体験から私もどことなく他人事であった自分に向き合うきっかけとなり、学び備えるきっかけにもなりました。

私自身の考える「生きる」「災害に備える」志も変わっていったと実感しています。

【三陸復興観光コンシェルジュセンター 学生広報部、 海の見える命の森委員会 / 網干理子(甲南大学)】

コラム「Go to にっぽん」の一覧はこちら。

コラム「スペシャルな『旅の話』」の一覧はこちら。

コラム「サステイナビリティを主張!」の一覧はこちら。